当“艾滋病”和“罪犯”这两个词交织在一起的时候,你会想到什么?

恐惧?危险?还是避而远之?

在福建省女子监狱,有这么一群女民警,当社会上还有不少人谈“艾“色变的时候,她们主动担当,迎难而上,每天和艾滋病犯零距离接触,走进她们的内心世界,用好用活脱盲教育、健康教育、艺术矫治三个载体,锲而不舍、持之以恒抓好艾感病犯教育改造工作,为艾滋病犯植入信心和希望。

不歧视 不抛弃 不放弃

在病犯专管区,有一条不成文的“规定”:民警与服刑人员谈话,一旦站定,就不能后退。

“警官,谢谢你!”看着改造周记录本里,服刑人员阿里(化名)歪歪扭扭写出的汉字,民警余景清露出会心的笑容。余景清依然记得第一次见到阿里的场景,青春洋溢的年纪,阿里却面容枯槁,像被无边的黑暗所笼罩。

“感染上艾滋病的犯人,心中的痛苦是常人难以想象的,我们在管理时不能让她们感到被歧视。”监狱医院黄芳院长介绍,女子监狱病犯专管区从2016年4月开始集中关押艾滋病犯,因为病症特殊,这部分的罪犯内心十分敏感和脆弱,在与她们的日常接触中,民警不歧视,不抛弃,关心询问病情,耐心做通思想工作,逐步将她们拉回健康的改造之路。

零距离 零接触 零感染

挖掉伤口上的腐肉,新生的肌体才能成长,获得心灵的治愈。

“请大家围成一个圈,我们来做个小游戏……”心理咨询师余景清经常组织艾滋病犯开展心理矫治活动,引导她们梳理人生经历,释放心理压力,挖掘改造动力……余景清一直坚信病理的治疗必须和心理的治疗同步进行,相辅相成,才能把艾滋病犯从黑洞中拉出来。

艾滋病犯孙某是余景清心理矫治活动的“忠粉”。曾经的孙犯自认为“刑期比命长”,身体上,艾滋病毒对免疫系统的侵蚀使她常年被腿疼、皮肤病困扰,严重时无法坐卧。心理上,因犯贩卖毒品多次被判刑,与家人基本无联系,对过往的懊悔及对未来的迷茫让她焦躁难安,所以入监初期,孙犯总是破罐子破摔。

孙犯成了专管区民警的重点管教对象。除了利用队列训练、监规纪律的学习,增强孙某的纪律意识,民警还积极联系孙某的家人,做通家人的思想工作,搭建亲情帮教桥梁,经过民警锲而不舍地劝说,孙某才得以恢复与家人的通信,家人在信中鼓励孙某积极治疗,安心改造,摆脱毒品心瘾,中断多年的亲情得以接续,孙某慢慢有了变化。在民警的鼓励下,孙犯加入绘画兴趣小组,用简单的材料绘制“生命之树”,绿色的“生命之树”寄托了孙犯对生命和健康的渴望。

带她们画画,教她们歌舞,生日时的问候和祝福,营养餐中的鸡蛋和牛奶……在病犯专管区,每天都在上演“零距离”的接触,民警通过艺术矫治和心理辅导,给艾滋病犯传递信心和希望,引导她们重树健康向上的人格。

给信心 给希望 给出路

人类对病毒的恐惧,源于未知,因为无望,所以绝望。拨开迷雾,希望的种子才能冲破暗夜。

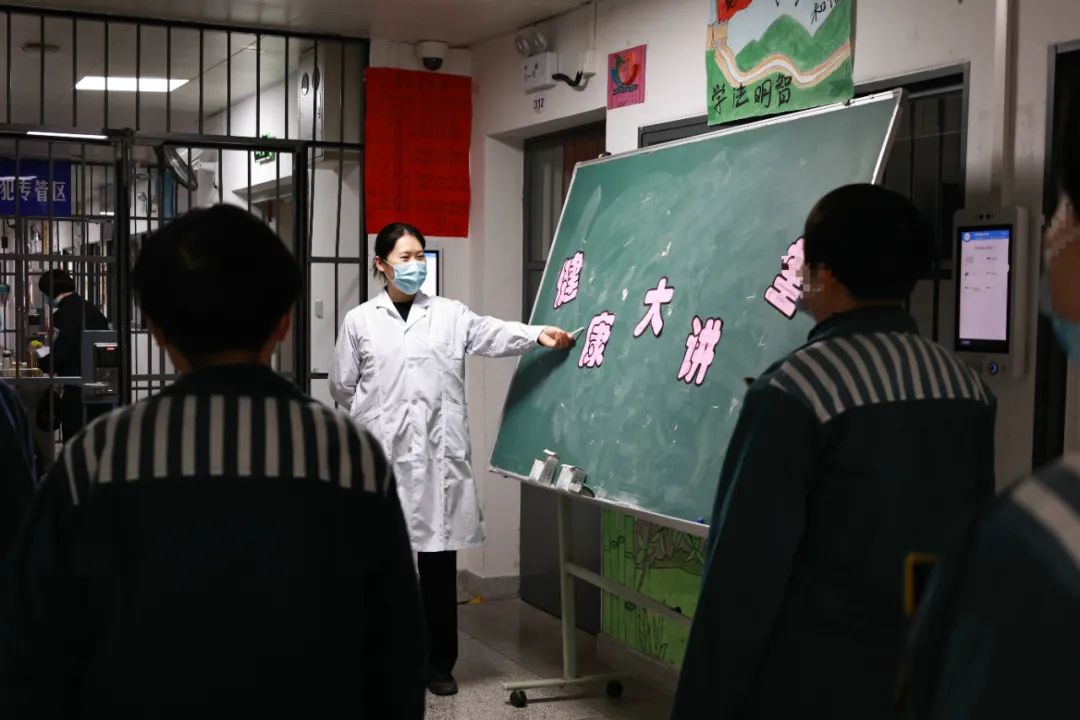

“在艾滋病治疗方案、药品种类日新月异高速发展的今天,艾滋病已经成为完全可控的慢性病……”日前,专管区“健康教育大讲堂”开讲,服刑人员对艾滋病的传播、预防有了全面、科学、动态的认识。在监狱举办的艾滋病日宣传活动中,全体艾滋病犯郑重承诺“犯罪自我终止,感染到我为止!”。对病毒未知的恐惧逐渐消除后,她们的改造信心更足了。

今年彝族艾滋病犯阿里收到一份特殊的新年礼物——“唐诗宋词”系列字帖。不少服刑人员从小因为地域和风俗习惯,没有上过学,有些连普通话都不会说,连自己的名字都无法书写。专管区推出的脱盲教育“三个一”工程:每天写一张字帖、诵读一段美文;每周书写一次改造周记录本、进行一次分享会;每月进行一次学习考核和竞赛。组织艾滋病犯有规划的开展扫盲认字学习,帮助她们实现会说、会读、会写的目标,为她们回归社会做好文化知识储备。

刑满释放后拥有正常的工作和生活,是艾滋病犯回归社会的“最后一公里”。为了帮助艾滋病犯更好地回归社会,民警定期收集社会公益组织对艾滋病的帮扶措施,加强与罪犯户籍所在地的疾控中心联系,做好刑释前转介工作,为艾滋病犯回归社会架起桥梁。

这段与“艾”同行的时光,往前一步,潜藏着职业暴露的巨大风险,后退一步,是艾滋病犯困于暗夜的挣扎。病犯专管区的民警好似在刀锋上舞蹈,她们以真诚和勇敢,换取了艾滋病犯的信任,也拓宽了监狱教育改造实践,给艾滋病犯带去了文明和希望,从而激发她们正确应对病情,积极接受改造的内驱力,引导她们健康、安全、文明地回归社会。