跨越五年的和解:莆田监狱“蓝风铃”司法实践化解积怨

当服刑人员黄某深深鞠躬,向受害者家属说出那句迟到五年的“对不起”时,莆田监狱的调解室里一片寂静。这场由监狱、法院、民盟等多部门联动促成的特殊会面,不仅让两家人放下了心结,更彰显了恢复性司法在化解社会矛盾中的独特力量。

一念之差,酿成五年积怨

时间回溯到2020年5月,发生在晋江市的一场因琐事引发的酒后冲突打破了平静。黄某与同事李某争执升级,失手将对方推倒致头部受伤,6月4日李某离世。法医鉴定显示,23日的受伤是其根本死因。最终,黄某因故意伤害罪被判处有期徒刑13年6个月,附带民事赔偿49913.22元。

铁窗之内,黄某的愧疚与日俱增。五年来,他坚持用微薄的劳动报酬积攒赔偿款,却始终难以凑齐。而在监狱之外,受害者家属的愤怒与日俱增:“五年了,连句道歉都没有,我们不要赔偿,就盼着他牢底坐穿!”一份未履行的赔偿判决,成了横亘在两家人之间的鸿沟。

跨部门联动,架起和解桥梁

“财产性判项的履行,不仅是罪犯悔改的试金石,更是修复社会关系的关键。”莆田监狱民警深刻认识到问题的复杂性,随即启动“蓝风铃”恢复性司法实践项目。

这场跨越千里的调解就此展开:监狱民警一年内百余次拨通电话,耐心沟通双方诉求;联合受害者家属所在的栾川县司法局向家属展示黄某的忏悔录音和改造“成绩单”;反复协调黄某亲属,说明赔偿对于修复关系,化解矛盾的重要性。当得知黄某愿一次性赔付6万元表达歉意时,受害者家属的态度终于出现松动:“没想到这么多人为此奔波,或许该给他一个悔过的机会。”

波折再起,70岁亲属解困局

就在调解即将达成时,新的阻碍出现了。黄某子女因赔偿款问题产生家庭矛盾,突然变卦并断绝联系,调解陷入僵局。

莆田监狱民警没有放弃。他们辗转奔赴江西,找到黄某年过七旬的哥哥姐姐。两位老人深明大义,四处筹措资金,加上黄某积攒的劳动报酬,终于在8月凑齐6万元。“弟弟犯了错,我们做亲人的也该帮他承担一份责任。”老人朴实的话语,为这场跨越五年的和解注入了温暖力量。

多方合力,构建司法协作新格局

8月19日,莆田监狱调解室里,受害者家属辗转12小时赶来,亲手接过6万元赔偿款,在谅解书上签下名字,五年的隔阂终获“破冰”。

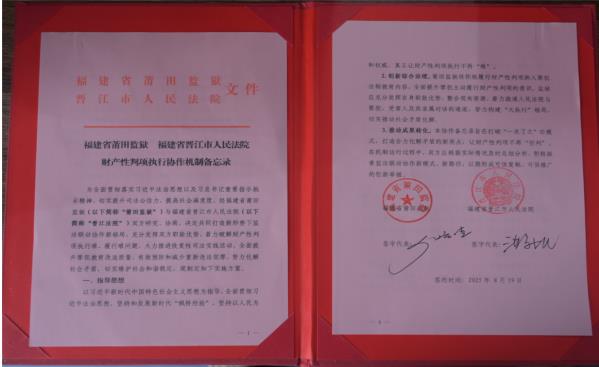

这场和解的背后,是跨部门协作的坚实支撑。当日,莆田监狱与晋江市人民法院签署《财产性判项执行协作机制备忘录》,通过发挥监狱教育改造与法院强制执行的职能优势,破解“执行难”“履行难”问题。民盟莆田市委会全程见证,为矛盾化解提供专业支持。

“蓝风铃”的实践,让法律既有惩治犯罪的力度,也有修复关系的温度。这场跨越五年的和解,正是莆田监狱开展恢复性司法的一个真实缩影,它推动着罪犯从被动认罪到主动悔改,在弥补受害者损失的同时,更有效修复了被破坏的社会关系,为化解社会矛盾、维护和谐稳定写下了生动的司法实践注脚。(罗梅生 沈剑伟)

扫一扫在手机上查看当前页面