欢迎您登录福建省监狱网

“听老一辈说,白沙农场筹建初期,简直是一穷二白。前辈们在一座破庙里安营扎寨,铺稻草睡戏台躺佛殿,盖着薄薄的被子,就连吃饭的锅碗都是从当地老百姓那里借来的……”

回首旧游浑不见,苍烟一片荒山。20世纪50年代,二战刚刚结束,世界满目疮痍,到处百废待兴,当时的中国正“摸着石头”摆渡在历史长河中。

“白沙农场就是那个时候建起来的。”原省第三监狱副监狱长敖定章说,白沙镇位于福州城往西约四十多公里的地方,从镇上往山里去,再走五公里就到孔元了。

“进军”山野

1955年,一批热血青年带着上级“农场选址要听不到火车鸣笛声”的要求,来到白沙,进驻孔元,在这里开启了扎根深山的披荆斩棘之路。

没有路就割掉草丛劈出路,没有房就砍伐荆条搭草房,没有粮就组织罪犯开荒耕种……敖老说,孔元村地处偏远山区,人口稀少,各种生活物资都要靠人肩挑步行一两个小时到白沙镇购买。

农场远离机关,在那个交通不便、通讯落后的年代,老一辈监狱民警职工与外部的联系少之又少,唯有依靠自身力量在逆境中奋斗,甚至一年与家人团聚一次也属难得。没有电灯,没有电话,照明靠油,开会靠吼,是那个时期白沙拓荒者工作生活的真实写照。

大山无言,却见证了老一辈监狱民警职工在荒山野岭中开拓出三千多亩土地的传奇。

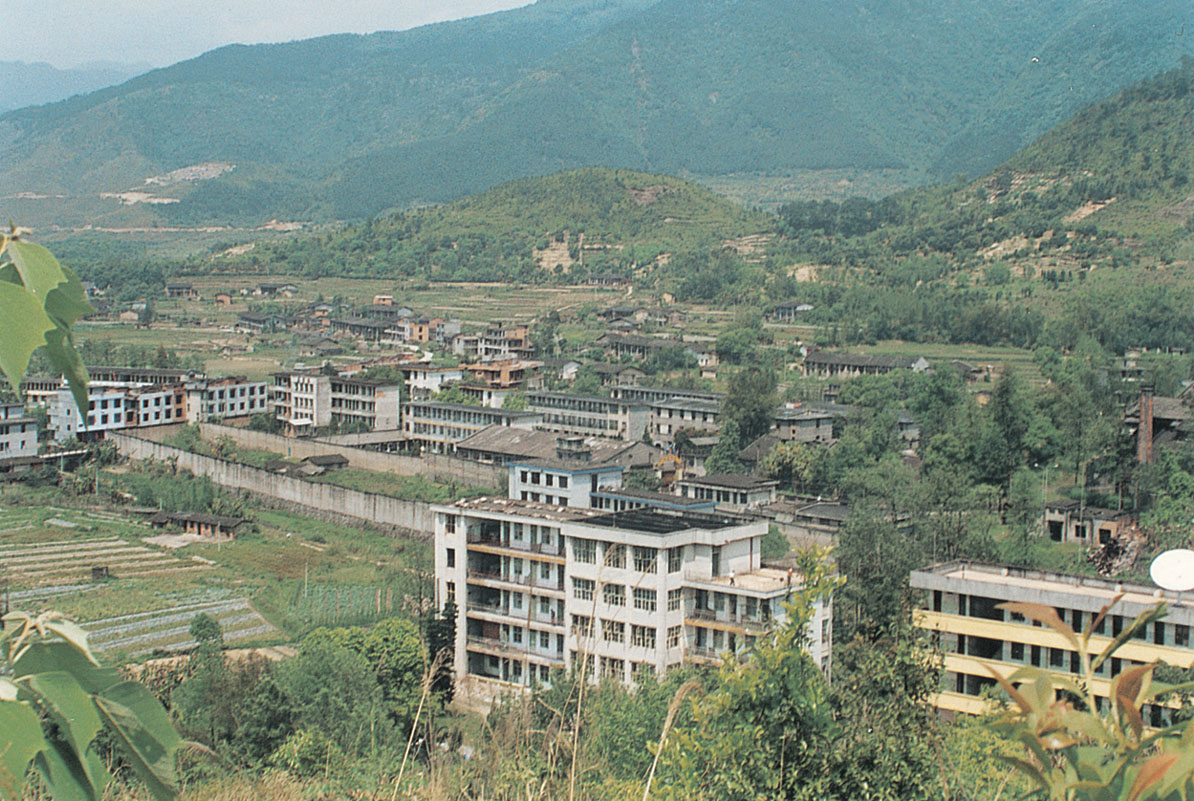

(白沙农场半山坡某监区)

1966年根据“大中城市、铁路沿线和沿海不设劳改劳教场所”的战略要求,农场从福州康山搬迁至孔元。那时,干部们打通铺住在原白沙农场的几间破旧平房里,罪犯们住在旧仓库改造而成的监舍中。交通十分闭塞,孔元只有一条通往白沙镇的泥巴路,晴天尘土飞扬,雨天泥泞难行;物资供应紧张,供给的粮食对于这个“几千张嘴”的单位来说,无异于杯水车薪,大家吃不饱,饿了就啃山薯……在计划经济时期,监狱民警职工宁受饥饿之苦也秋毫未犯农场仓库里的粮食库存。

几经春秋,得益于政策的完善,相关单位进行了整合,1974年,福建省第三监狱正式成立。

苏孝锡是1976年调至“三监”工作的。“当时经过几代人的辛勤努力、艰苦创业,农场和熔新厂都已初具规模。”然而1990年受市场影响,监狱经济失去支柱,十分困难。

21岁的张国游从福建司法学校毕业分配到“三监”时,正值1987年盛夏,初来乍到的他带着满身的胆量与豪情一头扎进高墙铁网。

“尽管当时前人已为我们打下基础,但原来建造的监舍、厂房、警戒设施等历经二、三十年风雨,多数成了危房。围墙地基下陷、墙体开裂、电网的电压偏低……‘监牢不牢’的问题特别严重,因此我们要花更多的时间和精力去抓罪犯教育改造和监狱安全稳定工作。”

张国游说,他本以为自己这一生大抵就是如此度过了。“在这个什么都贫乏又什么都能克服的高墙小社会里生活工作,每日单位家里两点一线,平淡却也真切。”

谁知,随后的几十年里,改革开放和市场经济的春风吹进了这个山沟沟,给这里带来巨变……

穷则思变

监狱企业在九十年代效益愈下,加之监管设施老旧,监狱管理越来越困难。

与此同时,农场柑桔滞销收成极少,监狱一度陷入停水、停电、停工资的艰难局面。面对如此严峻形势,监狱一边抓好教育改造工作,一边鼓励大家走出围墙,走向市场,摆脱经济困境。

1995年4月,省监狱管理局提出“找项目,以项目带开发,以开发促发展。”

(白沙农场旧址)

如何找到项目并带动发展呢?这条探索之路的起步是艰难的。此时,福建省第三监狱已改名为福建省闽侯监狱,全体民警职工在监狱领导班子的号召下开始找项目引资金。1996年初,闽侯监狱以PVC项目向银行贷款3000万元,随后又以精密模具项目贷款1400万元,拉开了监狱布局调整的序幕。

当年12月,第一批贷款3000万元成功下拨,但此时PVC项目经更加深入的分析,被认定为无发展前景。此后不久,精密模具项目贷款的1400万元也成功下拨。

监狱召开了多次党委会和党委扩大会进行讨论,一致认同,要发展监狱经济,就必须上项目,就要有区位优势,就必须搬迁选址建厂。时任闽侯监狱监狱长的郑圣振心直口快,“那我们搬到福州去!”

这一句“搬到福州去”犹如一剂强心针,注进每一位民警职工的心底。

1997年3月,闽侯监狱由郑圣振挂帅,抽调精干力量组成征地工作小组,启动迁建选址工作。征地小组结合地理位置、地盘大小、配套设施和交通条件等综合因素,最终选定仓山区螺洲镇

为早日完成征地手续,时任副监狱长的郑文家亲自率征地小组成员一趟又一趟地到规划局、土地局、园林局等部门进行沟通。为节约开支,中午没地方休息,他就领着大家到公园找树荫避暑将就。为找到办事的人,常常一等就是半天,凭借一腔热情和一颗诚心,得到了许多的理解和支持。从选址意见书、建设规划许可证到建设用地许可证,原本需耗时一年至一年半盖的120多个公章不到半年就被他集齐了。

1997年12月8日,监狱新址正式动工建设,1999年1月第一期工程顺利竣工,1999年9月,监狱第二期工程竣工,并投入使用。

继往开来

2000年8月,司法部和省政府批准闽侯监狱迁址福州市仓山区,更名为“福建省仓山监狱”。一所崭新的、按部颁标准建设的新型监狱诞生了。

伴随着仓山监狱的成立,几代人进城的梦想成为现实,监狱工作出现从未有过的可喜局面。由于新监狱区位好,建设起点高,监管安全系数大大提高。1999年首批搬迁的两个大队,通过省级文明监区验收,2000年又有四个大队创建为省级文明监区。在创建省级文明监狱基础上,全监上下积极响应省局党委提出的创建部级文明监狱号召,针对部级标准条件制定实施计划,层层下达分解责任目标,同时加快软硬件建设,于2005年11月,顺利通过司法部考核验收组验收,成为福建首批部级文明监狱,为福建监狱系统创建部级文明监狱实现了零的突破。

监狱搬迁进城,民警职工工作、生活条件显著改善。进城后的民警队伍能否继承“白沙人”的精神,在教育改造工作上再创辉煌?

近年来,仓山监狱着力于在教育内容、教育形式、教育保障上下功夫,积极构建教育平台,提高教育实效性。为确保教育的持续性,监狱还结合实际加大资金保障,充实师资力量,规范教学管理,健全考核机制……

时间呼啸向前,划出或隐或显

“白沙”作为仓山监狱的起始站,承载了一代代监狱民警的成长记忆,他们深深扎根于偏远的白沙山区默默耕耘、舍己为公,用无悔的青春和智慧铸就的“勤勉务实,勇于创新,团结包容,崇德尚法”精神成了永恒的“白沙追求”。

(仓山监狱办公楼)

“在从警之前,我总认为所有壮烈的言辞、撼天的举动,都要有轰轰烈烈的理由。‘奉献’‘牺牲’这些被弘扬的旋律,被高唱的凯歌,离我们这些普通人太遥远。然而,回过头来看身边的同事,看这些为监狱的稳定和发展而兢兢业业、默默奉献的‘白沙人’,在平凡中折射出的对工作极为负责、爱岗敬业的精神着实令人震撼。”卢实是2010年加入仓山监狱民警队伍的,初入队伍时对监狱工作充满了好奇和期待,更是对大家口中的“老白沙”颇感兴趣,“老一辈民警见着面,总是要聊聊年轻时在白沙的工作经历。”

那,仿佛是一种荣耀。

(胡苏婷 谢伟英)