作为福建省关押男性罪犯人数最多的监狱,泉州监狱关押的罪犯中,判处死缓、无期的重刑犯占比30%,如何将这些枉顾法纪、恶习缠身的罪犯改造成为守法公民,不致再危害社会?泉州监狱教育改造科在罪犯教育改造中进行了长期的探索。

《中华人民共和国监狱法》第三条规定:监狱对罪犯实行惩罚和改造相结合、教育和劳动相结合的原则,将罪犯改造成为守法公民。

“将罪犯从罪恶、绝望中唤醒,逐步拥有自强的精神、自立的能力和自律的意识,使他们回归社会时能够更好地融入,做个守法公民,这便是罪犯教育改造的深刻意义。”泉州监狱教育改造科科长黄振龙接受记者采访时感慨地说。

世界上最难的事,就是把思想装进别人的脑袋

“在外人看来,监狱民警的主要职责是看押罪犯,但实际上,教育改造才是监狱的主责主业,这是一项系统性的工程。泉州教育改造科的民警中,有公职律师,有心理咨询师,不少都有教育学、心理学、医学专业背景,我们一心致力于教育改造工作的科学性、专业性,在狱中以科学的手段逐步转变罪犯的三观,帮助他们重获新生。”2000年入警的教育改造科副科长刘富强,毕业于福建中医药大学,入警后参加了司法部为期一年的罪犯心理矫正技术培训,2004年参加国家技能考试获得心理咨询师资格。

“你说什么?你要离婚?”罪犯黎某被判死缓,漫长的刑期加上妻子提出的离婚要求,让他觉得一切都被摧毁了,绝望笼罩着他。刘富强运用心理学知识,先和黎某产生共情共鸣,让其觉得自己是有人理解的,从而建立起咨询辅导关系,再按照“否定、愤怒、讨价还价、沮丧、接受”五部曲,帮助黎某完成了艰难的心理疗伤过程。

最终,黎某在亲情电话中平静地与妻子做了告别,但刘富强对他的心理矫治并没有到此为止,而是进一步引导他参加团体心理辅导活动。

团体辅导是一种解决共性问题的高效心理辅导方式,刘富强介绍,“对因为刑期长而感到生活没有希望的罪犯群体,民警邀请成功减刑并在监内表现良好的改造典型作交流分享,这些活生生的案例比民警的鼓励更有影响力。同时,让分享的罪犯体会到帮助他人的满足感。”

民警们会在团辅活动中讲述精心撰写的故事,通过反问罪犯“主人公的做法是否正确?应该怎么做?你觉得他是个什么样的人?”带领罪犯从最初的听故事,到描述主人公的行为,再到思考主人公的问题,最终从故事中找到自己的身影,学会换位思考,反思自我。

黄振龙表示,分析犯罪原因,法律知识缺失及认知偏差是主要因素。监狱民警要做的,就是转化罪犯的错误思想,但这件事说起来容易,做起来很难的。都说世界上最难的事就是把思想装进别人的脑袋。

年轻气盛的赖某怎么也想不到,自己会为了争夺儿子的抚养权,亲手捅死了结婚多年的妻子,被判处了无期徒刑。交谈中,赖某告诉教育改造科的心理咨询师徐钻能,入监以来他内疚、自责、沮丧,一想到孩子,更是悔恨交加、夜不能寐,时常有自杀的想法,他非常害怕。

找到病因,徐钻能着手对赖某进行了三个阶段的矫治:倾听、陪伴、共情,通过无条件接纳等心理会谈,建立良好的矫治关系;识别负面情绪、错误想法,记录和监控自动思维,对其错误信念进行干预;制订行动计划,进行行为试验,寻找检验替代核心信念,发展成替代性、适应性的信念。

24次的认知行为治疗,徐钻能把赖某“我一文不值”“我很差劲”的核心信念转变为“我是有价值的”“犯了错误没关系,我可以从中学习”。现在的赖某,情绪和精神面貌都有了很大改善,抑郁、内疚、恐惧情绪大大减少,开始主动与家人联系,了解孩子的近况并尝试和孩子沟通。

一次不行,那就一百次,只要坚持一定会改变

早在2006年就成为泉州监狱第一位公职律师的黄振龙坚信,法治是最好的改造手段。今年8月,黄振龙当选福建省律师协会理事,他认为,这正是对泉州监狱教育改造科长期推行法治教育的肯定和鼓励。在他的带领下,泉州监狱由11名公职律师组成的民警法治讲师团一直致力于为罪犯这一“法治落后生”群体补课。

一场场考试、一次次宣誓、一遍遍重读,就是对法治信仰的重塑,“一次不行,那就一百次,他们总会听进去,坚持就一定会有改变。”教育改造科民警毛晓江说。

泉州监狱长期实行罪犯法律知识合格考试制度,学法微课堂、出入监宣誓、法治文化节、普法栏目剧、普法微动漫等,多种形式的法治教育在润物无声中增强着罪犯对法律的敬畏和认同。

在一次“重读判决书”活动中,重刑犯陈某声泪俱下:“当年法院的判决书一下来,我就把它撕了。这次我重新看到自己的判决书,认真读完犯罪事实后,我为自己犯下的罪行感到不耻和深切的懊悔。”

此外,泉州监狱教育改造科积极探索以监狱为主导的恢复性司法模式,力所能及地修复罪犯受损的社会关系。

“年少的我,一时冲动,将你们的儿子杀死。我知道你们不会原谅我,但我要用一生来向你们尽孝忏悔,我活着,就是为了赎罪。”七监区罪犯王某在民警的指导下,用2个月时间,十易其稿,给因其故意伤害致死的受害者父母写了一封万言忏悔信。从2020年开始,他每月将劳动报酬寄给受害者父母,被退一次,就拜托民警再寄一次,今年年初,王某终于收到受害者妹妹的谅解信,信中只有一行字:“我们原谅你了!”看到那短短一行字,王某抱头痛哭,心中的石头落地了。

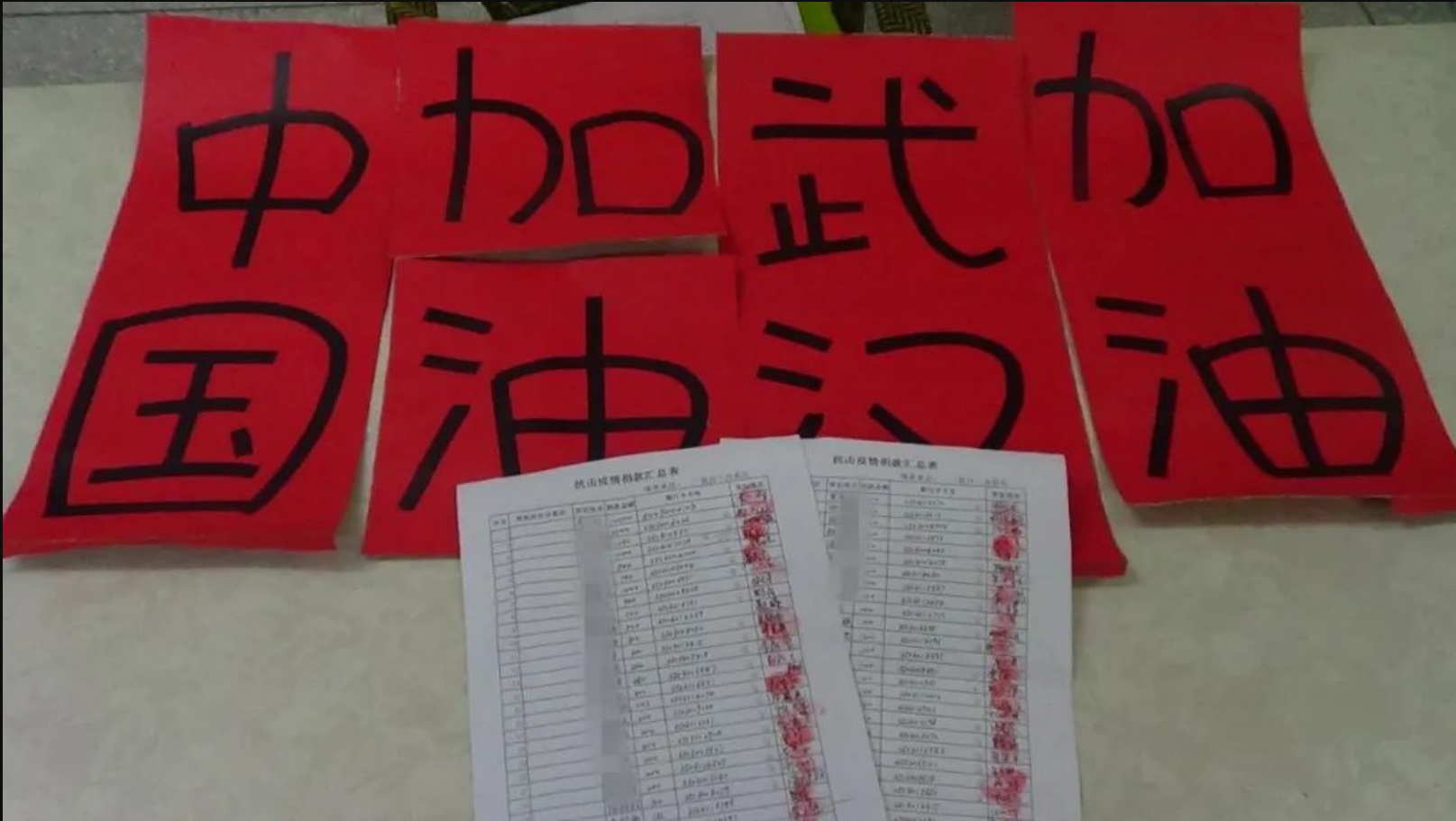

近3年来,监狱通过组织罪犯向被害人书写忏悔信、履行财产刑、拍摄忏悔视频等方式,生动直观地唤醒罪犯的良知,1237名罪犯向被害人赔偿损失,1529名罪犯自发向武汉火神山医院捐款抗击疫情,3125名罪犯主动参加“中华慈善日”公益募捐活动……

法外有德,德中有法,这是一对孪生兄弟

“法律是成文的道德,道德是内心的法律。”近年来,泉州监狱结合闽南地域特色,将非物质文化遗产传承与罪犯教育改造相结合,以文化艺术为载体,引导罪犯重塑“健康人格”。

在泉州监狱,一些被大众拍手叫绝的非遗绝活,已悄然生根发芽,别有一番气象。巨龙在空中舞动,“旗阵”“腰鼓”整齐划一,“拍胸舞”“二十四节气鼓”大气磅礴,“掌中木偶”“妆糕人”活灵活现,还有逗趣生动的“火鼎公婆”,耳畔空灵的南音……这些非遗技艺使人仿佛置身于泉州的大街小巷、寺庙祠堂,感受着泉州非遗文化的沁润。

2013年,舞龙和南音等8个非遗文化项目作为首批引入项目,在泉州监狱扎下了根。开通专属电视频道、组建国学兴趣小组、开设非遗技艺培训班,教育改造科把传统文化融入罪犯改造生活,许多罪犯在学习“非遗”技艺的过程中找到了“出路”。

“爸爸,我也想捏泥人!我要那个孙悟空!”“捏泥人20元一位,现场教,也可以买材料,回家自己动手!”在孩子们七嘴八舌中,泥人摊的摊主招呼他们坐在简易课桌边。

摊主林某是“妆糕人”非遗传承人,这门手艺是他在泉州监狱服刑时学会的,“我原本在监内学习泥雕,2016年监区成立了‘妆糕人’非遗制作技艺兴趣小组,聘请师傅进监指导。我因为有泥雕基础,成为了第一批学员。”

今年3月刑满释放后,他回到老家后在广场摆起了摊,“这里的人不知道什么是‘妆糕人’,为了方便,我就改叫‘泥人摊’了。”现在,林某除了现场教学、卖成品和材料包外,还立了一个牌子,免费为学校上公益课。

从每天2、3个小时的摆摊,到为7、8个学校上公益课,再到成立自己的非遗工作室,林某在这门传统技艺上找到了出路和希望。“这些技艺都是老一辈传下来的,丢掉很可惜。”受疫情影响,林某无法进入校园授课,他另辟蹊径,在抖音和微信上做起了推广,“发一些作品和教程,但最近没空录新视频了,我得先忙结婚的事。”林某开心地说。

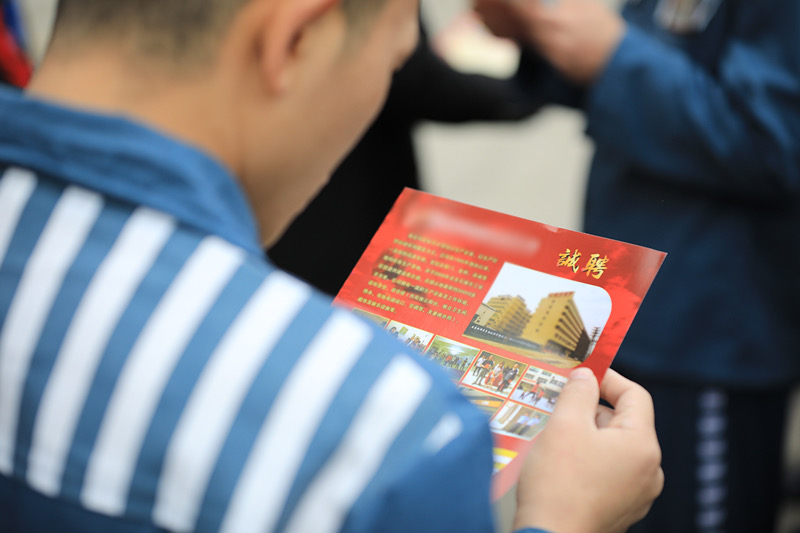

如今,泉州监狱各项非遗技艺培训开展得有声有色,已实现“一监区一特色一品牌”的目标。据赖世潭副监狱长介绍,目前监狱引进“非遗”项目18个,聘请12名民间非遗传承大师进监开班收徒,培养监内传承人近900名。疫情期间,监狱“停课不停学”,通过视频教学、以老带新等方式持续开展培训,定期举办达人秀、作品展,营造热烈的学习氛围。开展“罪犯就业推荐会”,搭建罪犯回归社会“最后一公里”,实现非遗保护和人才培养的双丰收和双促进。

晋水江畔的“高墙摆渡人”

泉州监狱教育改造科在罪犯教育改造中,立足于“培养身心健康、遵纪守法、有一定文化素养的新人”的改造目标,根据春夏秋冬四季节令、气候变化的规律,设置了文化、心理、体育、法律四季教育主题,形成周而复始、动态调整的主题教育模式,让罪犯的服刑改造之路始终沐浴在充满阳光的正向教育里。

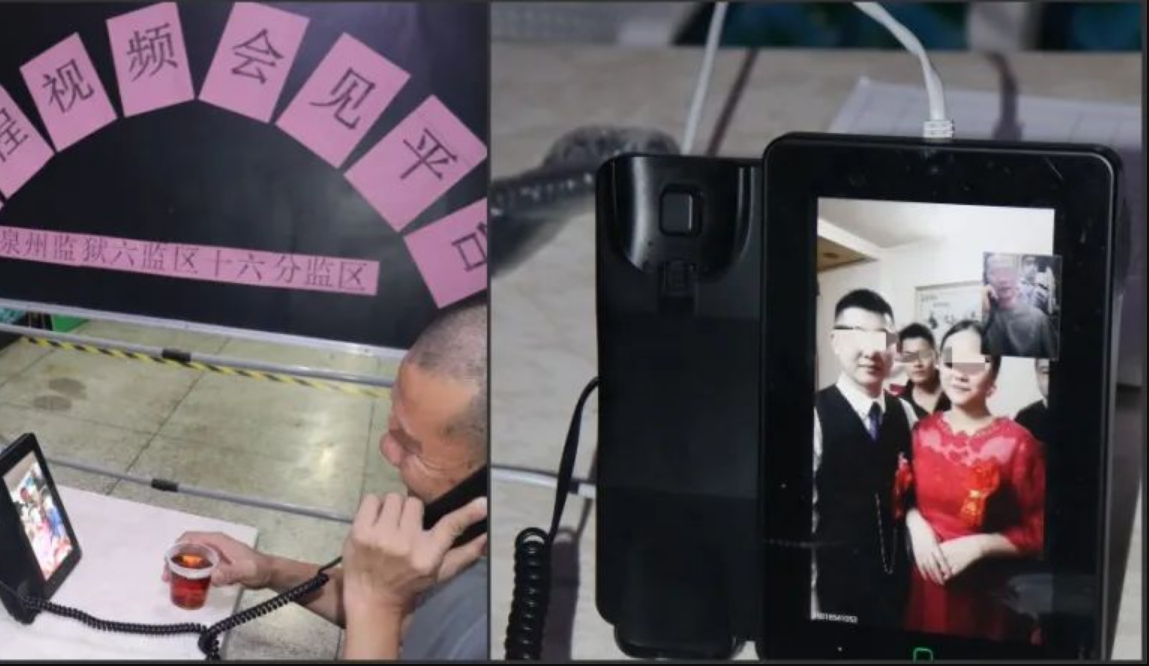

一套便服、一个背景,“亲情通”视频通话系统和留言系统,用“亲情钥匙”打开罪犯“心锁”,迅速让监狱教育改造工作“升温”。罪犯林某见证儿子结婚现场,“喝”到了“儿媳茶”;罪犯陈某看到了疫情期间出生的孩子;罪犯张某视频连线在女子监狱服刑的妻子;罪犯蔡某在民警的帮助下营造了工作“假象”,细心维护孩子幼小的心灵……

满眼风波多闪烁,看山恰似走来迎。泉州监狱教育改造科的“高墙摆渡人”,帮助罪犯摆脱过去的迷途,渡过心灵的黑暗,重塑对法治的信仰,相关事例先后被《法治日报》、中国长安网、中政委长安剑微公号等媒体报道,11篇教育矫治案例入选司法部司法行政案例库,先后获评全国“中华魂”主题教育活动先进集体、福建教育援助协会“最佳援助中心”等荣誉称号。

点击链接查看更多报道:

(谢伟英 陈晓蓉)

扫一扫在手机上查看当前页面