“妈妈,我带着警察妈妈给我的蛋糕,来看你了!”

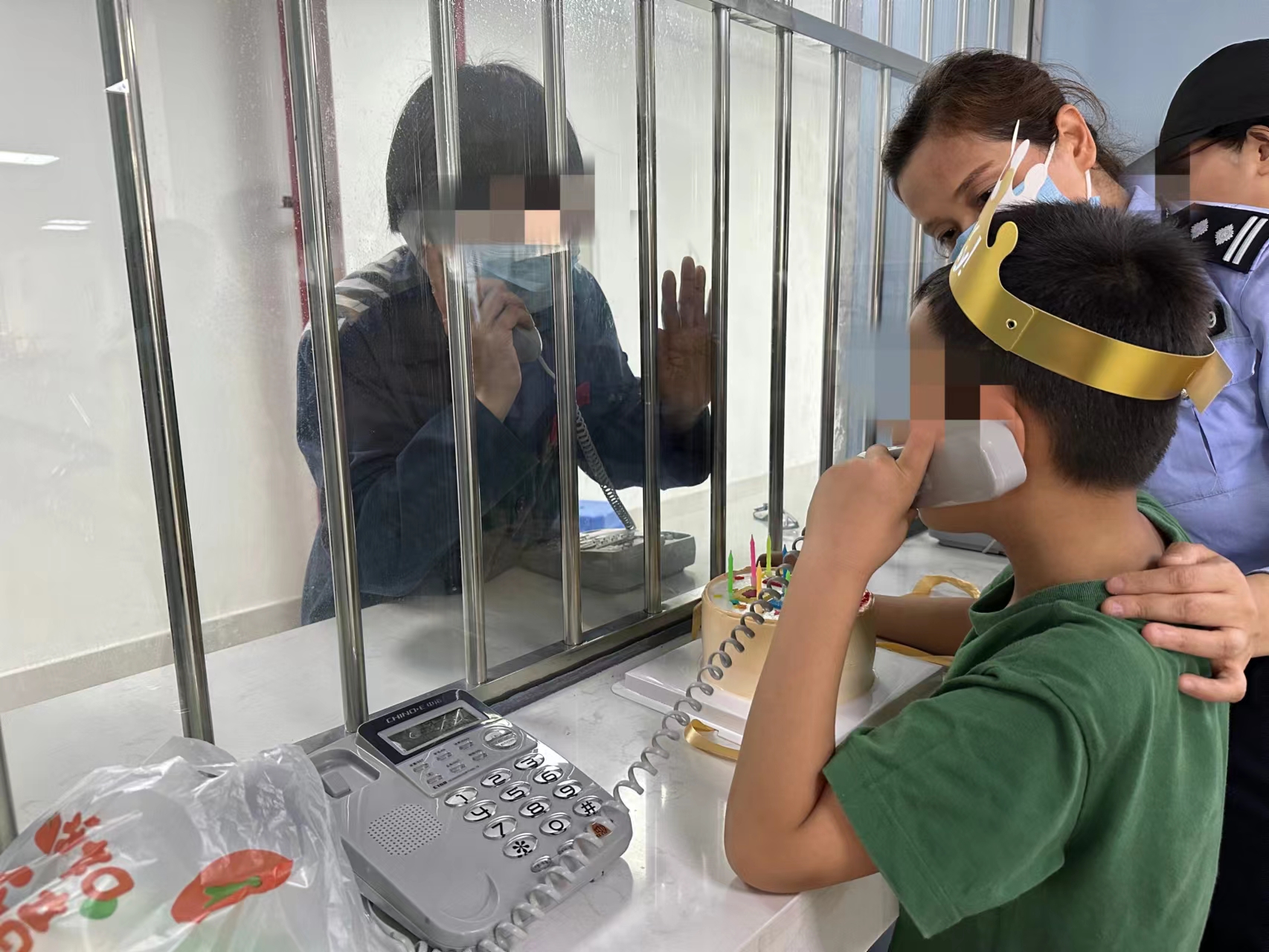

时隔三年多,罪犯张某终于在会见室见到了“流落在外”的儿子。看到牵肠挂肚的儿子个子长高了,人也懂事了,张某激动得热泪盈眶,隔着会见室的玻璃与儿子互诉思念,再三感谢民警的无私帮助。

情暖高墙外

守护“未”来

2021年,女子监狱民警得知罪犯张某的父母、婆婆相继离逝,儿子无人抚养,流落在外。民警经过多方努力,终于找到了孩子的下落,经过协调,孩子由一对住在岗亭的保安夫妇寄养,张某的儿子成为“岗亭留守儿童”。

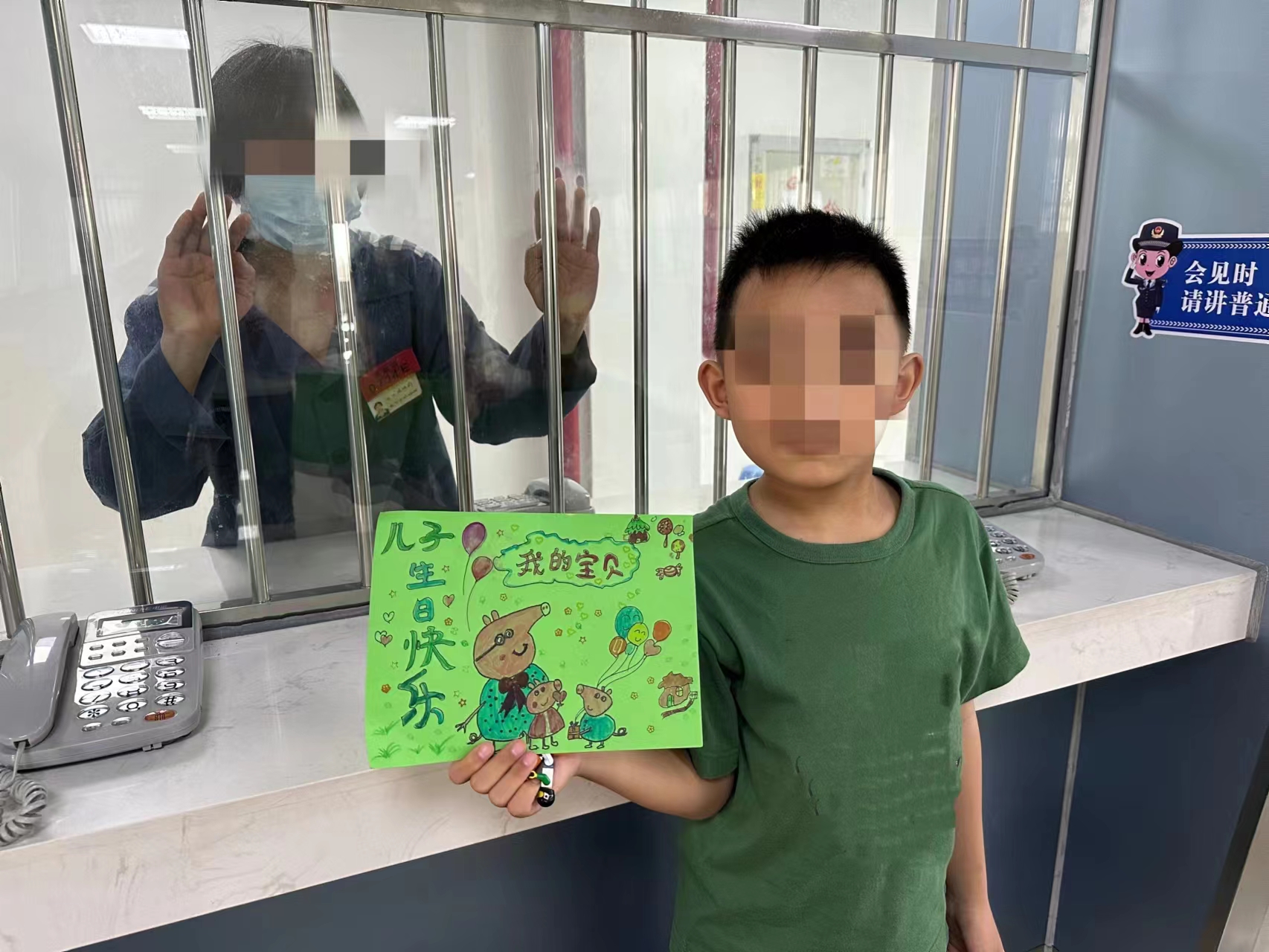

此后,民警常常利用休息时间定期走访“岗亭”,给这个特殊的“留守儿童”带去温暖和关爱。给他送来书籍、文具,食品和母亲的信件,民警陪孩子过生日、六一儿童节,每个月都关心孩子的学习表现和身心健康情况。

在民警爱的滋养下,这个五岁就与父母分离,又多次经历亲人离世的孩子逐渐从孤僻、自卑变得开朗、上进。看到孩子的进步和转变,张某痛苦焦虑的心逐渐舒展,她积极改造,努力争取早日回到孩子身边,给孩子一个真正的家。

点击下方链接,查看中国长安网报道——

一波三折的会见

终于见到你

今年年初,监狱恢复线下会见。张某的儿子向民警表达想见到母亲的愿望,民警向张某转达了孩子的心愿。张某内心很纠结,“我和小孩这么多年未见,家里经受这么大的变故,孩子究竟成长得怎样了?”她渴望见到孩子,好几个夜晚辗转反侧,彻夜难眠。她担心自己的特殊身份会给寄养在别人家的孩子带来影响,也会给孩子的生活和学习带来阴影。民警了解到张某矛盾的心理,经过反复的开导,终于使她放下了心理包袱。

第一次电话沟通时,孩子被保安夫妇一家带回乡下过年了,所以会见无法进行。第二次沟通时,会见日在星期三,不想影响孩子的学习,张某主动放弃了;第三次会见,因为保安夫妇不符合会见要求,而远在外地的孩子亲属无法前来,张某再次与会见失之交臂。为了尽快让他们母子达成心愿,民警多次与社区联系,与孩子外地的亲属沟通。六一儿童节前,在孩子的生日那天,社区主任带着孩子和亲属终于来到会见室,一波三折的会见,终于实现。

会见室里的忏悔

妈妈我等你回家

“妈妈,你什么时候回来啊?我希望你能来学校接我放学!”

“妈妈,你好好改造,等你出来了,就可以去我的学校开家长会。”

……

面对孩子的愿望,张某流下悔恨的泪水。

“孩子,妈妈对不起你,犯了罪,让你没有了家,妈妈特别后悔,在警官的帮助下,妈妈正在好好改造,再过两年,妈妈就能回去接你放学了,你能等妈妈吗?”

“妈妈,我会好好学习,不让警察妈妈们失望,不让妈妈担心,乖乖等你回家!”孩子坚定地与母亲约定。

“感谢警官们,一如既往地关心我,帮助我的孩子,给了我第二次生命,也给了我的孩子一个温暖的‘家’!我对今后的改造之路和未来的人生有了希望和奔头!”张某给民警写了一封情真意切的感谢信。

在改造罪犯的同时,民警也伸出关爱之手,有效帮扶罪犯未成年子女健康成长,减少“二次”犯罪和“二代”犯罪,尽最大力量破解罪犯改造中的“困境”,让罪犯认罪悔罪,在希望中改造,为维护社会安定和谐起到良好的效果,这是监狱民警的职责,也是我们的工作价值。

(卓建芳)

扫一扫在手机上查看当前页面