在高墙之内,长刑期罪犯往往面临严重的心理危机。漫长的刑期、深重的罪责、未来的迷茫,常常使他们陷入抑郁、消极,甚至绝望。

如何帮助这些罪犯重塑人生意义,走出心理困境?莆田监狱创新实施“长刑期罪犯生命意义疗法”项目,通过生命教育、心理干预、价值引导等方式,帮助这些“迷途人”重新找回生命的意义。

一念之差,人生深陷泥潭

张某曾是一名IT行业的青年才俊。年仅29岁的他,本该处于人生的上升期,却误入传销窝点,被非法拘禁7个月之久,在精神和身体的双重折磨下,沦为传销组织的一员。

2016年,张某伙同他犯采取暴力手段实施非法拘禁,并导致被害者因伤势过重抢救无效死亡。法院最终判处张某无期徒刑。从IT精英到阶下囚,他的人生轨迹彻底改变。

入狱后,张某对自己的罪行深感悔恨,被害者的死亡成为他无法释怀的梦魇,长期处于抑郁、自责之中,一度回避与人交流,将自己封闭在痛苦的牢笼里。

唤醒内心,走向自我救赎

面对张某的心理状态,监狱民警将其纳入“长刑期罪犯生命意义疗法”干预计划,先后开展个别心理辅导、团体生命教育课程,并引导他参与“蓝风铃”恢复性司法活动。

“如果人生可以重来,你会怎么做?”团体辅导课上,这个问题深深触动了张某。他回想起自己曾经的梦想和才华,如今却因一念之差葬送了所有。“过去无法改变,但未来仍可塑造。你可以选择继续沉沦,也可以选择用另一种方式去弥补。”老师的话,在张某心中埋下了一颗种子。他开始尝试写下自己的反思,记录对被害者的歉意、对家人的愧疚,以及对自己的失望。

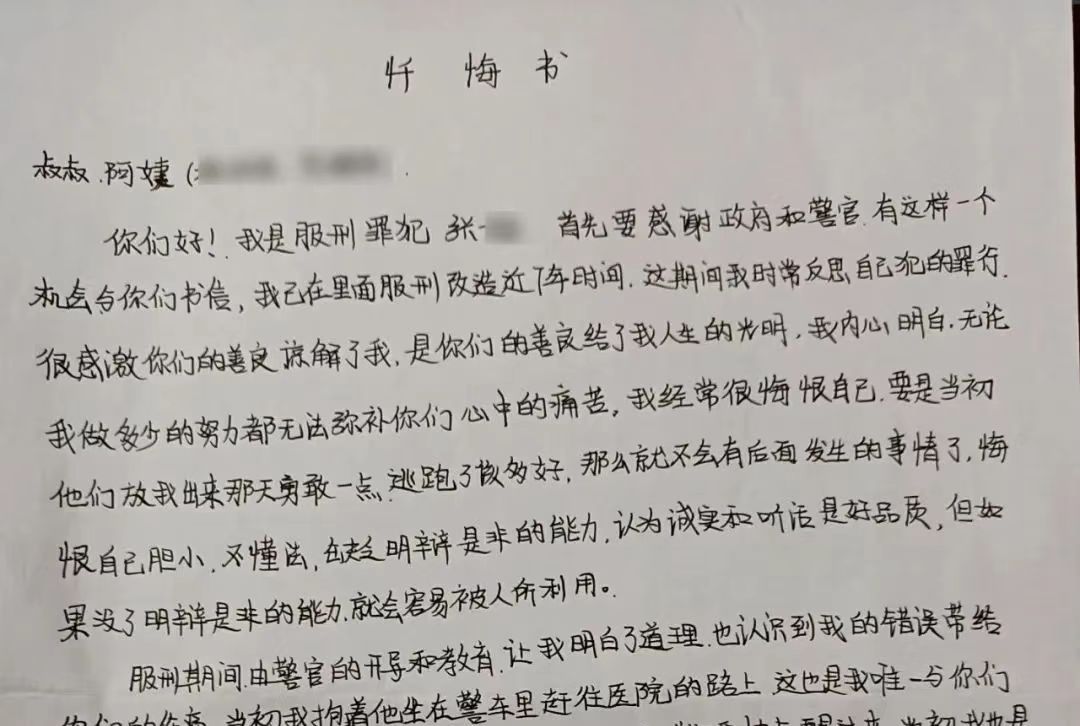

后来,张某鼓起勇气,给被害者家属写下忏悔书。从最初的只言片语,到后来的真情流露,他逐渐在写信的过程中找到了一种自我救赎的方式。

以行赎罪,重塑生命价值

在民警的帮助下,张某通过参与监狱开展的“蓝风铃”恢复性司法活动,按计划陆续偿还了全部赔偿款,并主动提出继续用劳动所得补偿被害者家属。这不仅是对法律责任的履行,更是他内心深处的一种弥补。

随着心理状态的改善,张某不再封闭自我,而是开始思考如何利用自己的能力做些有意义的事。他主动利用自己的IT专长帮助其他罪犯学习计算机知识,同时积极参加监狱组织的“现身说法”法律宣传活动。

如今,他已经不再沉溺于悔恨,而是努力改造,希望为社会作出积极贡献。

张某的转变,是莆田监狱“长刑期罪犯生命意义疗法”项目取得成效的一个缩影。经过一年的实践与完善,该项目在提升罪犯思想改造质量、促进其心理健康发展方面展现出良好效果,并荣获2024年度全省监狱教育改造创新项目评审二等奖。

未来,莆田监狱将继续深化该项目的研究和推广,进一步优化干预模式,拓展应用范围,对罪犯开展更加精准的心理矫治和价值引导,助力他们更好地融入社会,实现真正的自我重塑。

来源 | 莆田监狱

作者 | 许彬彬

扫一扫在手机上查看当前页面